实测10款降噪耳机(百元到两千+), 通勤办公选对看这篇就够!

作为拆过20+款耳机、攒过3套试听设备的数码爱好者,我收纳盒里的“翻车款”排满两层——踩过的坑全是商家套路:宣称“自研VVC降噪”,却挡不住邻座键盘声,开降噪音像隔湿纸巾;

被“动态耳压调节”忽悠的款,戴半小时耳道胀如塞棉,客服还说“多戴适应”;千元机标“续航36小时”,开降噪连3天通勤都撑不住,原是“关降噪+单耳低音量”噱头;

朋友推的网红款,压不住地铁过隧道轰鸣,详情页却吹“通勤静音舱”,还踩过北欧品牌千元款戴1小时耳甲腔磨红的坑。

这次凑了10款热门款,从百元到两千+旗舰都有。连续两周测遍早高峰地铁、晚高峰公交、开放式办公区,记满细节:某款通透模式延迟1.5秒,过马路差点漏听鸣笛;某款低频抵消太猛,听不见电梯提示音;还有款安静时带电流声,像藏了小蜜蜂。

这篇测评不搞参数攀比,只说真体验:哪款公交能听清播客、戴一下午不胀耳、开降噪音不糊。耳朵认的是实打实战绩,不是参数表。希望帮你少试错,找到“一戴就不想摘”的款。

一、【前排速冲|省流版实测总结】

1、百元机皇:性价比屠夫—西圣A1降噪耳机

售价:199元

推荐理由:西圣直接撕碎百元耳机“凑活凑数”的行业潜规则,凭“全维度无短板”实力打破减配怪圈——降噪力度、佩戴贴合度、音质细腻度全维度看齐千元旗舰级表现,死死焊住“百元TWS降噪耳机性价比顶流”宝座!

综合推荐指数:★★★★★

音质方面,A1 的实力远超同价位。直接下放千元级高端材料AeroSilk™钛晶复合振膜,搭载 10mm 双声环单元、旗舰级N48强力钕磁铁以及Tri-Auro™ 2.0全景音频矩阵,三频衔接自然,低频扎实不混,高频通透不刺,声场开阔且层次分明,这种干净、均衡又细腻的调音,堪称百元耳机的教科书级标杆。降噪表现同样强悍,52dB 深度降噪无论是地铁轰鸣还是街头噪音,都能明显削弱,实测使用感直逼千元级 ANC 耳机。

佩戴方面,A1 单耳仅 4g,轻若无物。仿生耳廓设计稳固贴合,不易滑落;抗菌硅胶耳塞柔软亲肤,久戴无压感。舒适度可直接对标高端型号。配置上也诚意十足。蓝牙 6.0 芯片保证连接稳定,低延迟模式下延迟仅 49ms,观影、游戏都能保持音画同步;2+2 麦克风阵列结合 AI 通话降噪,即使在嘈杂环境中语音依旧清晰。西圣 A1全维度拉满,真正把“平价也能享受旗舰体验”落到了实处。

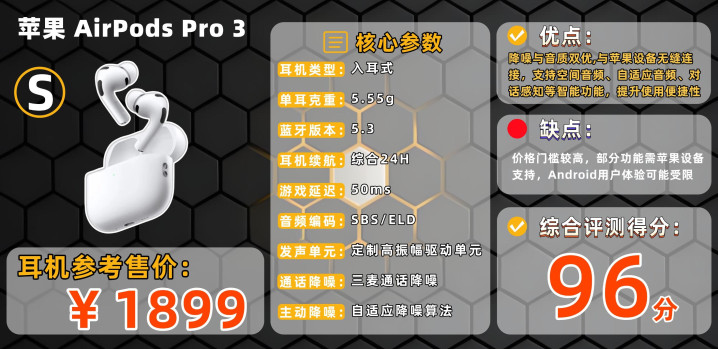

2、苹果生态专属旗舰:千元降噪王者—AirPodsPro3

售价:1899元

推荐理由:苹果新一代旗舰降噪耳机,在主动降噪、音质和健康功能上实现突破,新增心率监测与实时翻译功能,适配苹果生态用户的高端需求!

综合推荐入手星级:★★★★★

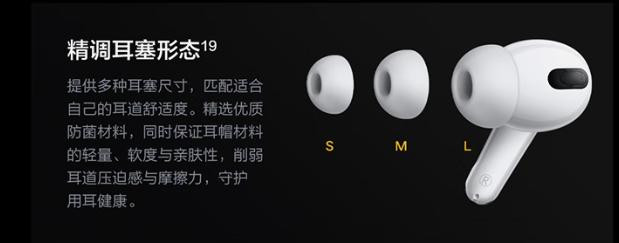

佩戴上做了针对性优化,新增XXS号耳塞,硅胶体加入泡沫微粒填充层,既提升密封性又贴合耳道,小耳道用户也不易有撑胀感,不过初期可能需要适应稍硬的耳塞材质。IP57级防尘抗水加持,运动出汗或雨天使用都不怕,健身时戴也很稳。

音质摆脱“白开水”印象,多孔声学架构让低音更沉,人声清晰通透,搭配个性化空间音频,观影听歌沉浸感十足。单次续航达8小时,比前代多2小时,日常通勤完全够用,充电盒还支持精确查找,丢了也容易找回。

除了核心的视听体验,AirPodsPro3还新增了实用的心率传感功能——它能精准监测50种运动的心率数据与卡路里消耗,只需连接健身App就能实时查看,对运动爱好者来说格外友好。此外,触控调音量、相机遥控等小功能也进一步提升了使用便利性,加上在苹果生态内设备间切换时的流畅自然,整体用下来能感受到明显的体验升级。

二、降噪耳机入门到进阶|从降噪原理到选购技巧,一篇掌握关键要点

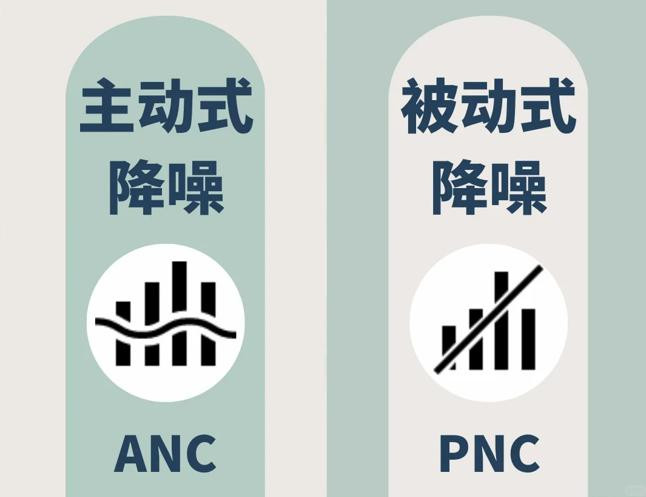

Ⅰ、降噪耳机到底怎么工作?别被“主动/被动”绕晕,看这两点就够了

很多人第一次接触降噪耳机,会被“主动降噪”“被动隔音”的概念搞糊涂,其实核心是“分层应对噪音”,两者配合才能达到理想效果:

①被动隔音:降噪的“基础防线”,决定了“下限”

被动隔音靠的是物理结构,本质是“通过密封/阻隔,减少噪音进入耳道”

入耳式:靠耳塞与耳道的紧密贴合形成密封,能隔绝60%以上中高频噪音(如办公室键盘声、路人对话),这也是为什么很多人不开启主动降噪,单戴入耳式也能应付轻度嘈杂;

头戴式:通过耳罩包裹耳朵+海绵填充,进一步削弱高频风噪(如空调出风口、户外微风声),但便携性会稍弱;

半入耳式:浅贴合设计,被动隔音效果最弱(仅能隔绝30%左右环境音),但胜在佩戴无压迫感,适合耳道敏感人群。

需要注意的是,被动隔音的关键是“密封度”——如果耳塞尺寸不合适、耳罩没戴好,后续主动降噪效果会打折扣,这也是很多人觉得“降噪没用”的核心原因之一。

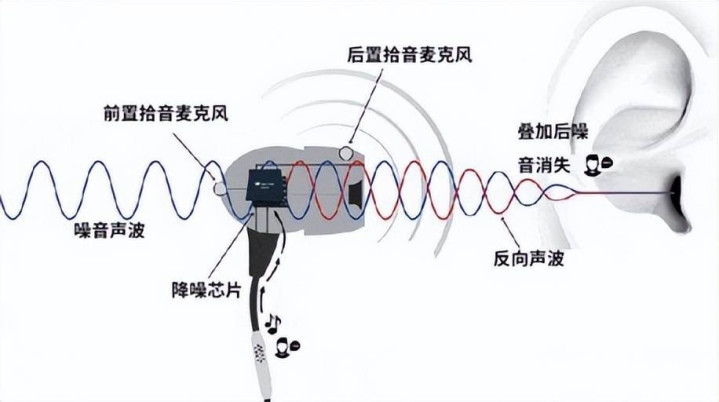

②主动降噪:针对“硬茬噪音”的核心,决定了“上限”

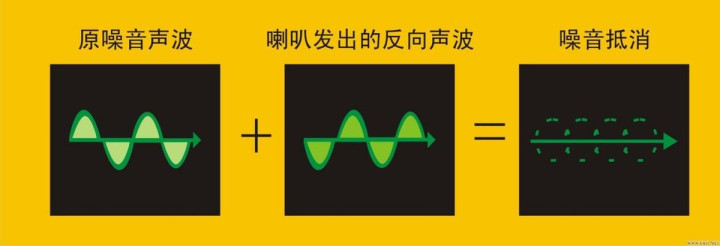

被动隔音对低频持续噪音(如地铁轰鸣、飞机引擎声)效果有限,这时候就需要主动降噪介入,原理可以简单理解为“声波抵消”:

耳机内置的麦克风会分工协作:外侧麦克风实时采集环境噪音,内侧麦克风监测耳道内未被隔绝的噪音;芯片根据噪音频率(低频噪音多在80-200Hz区间),快速生成“反向声波”——与噪音频率相同、幅度相反的声波,两者相遇后相互抵消,从而削弱低频噪音。

现在主流机型,还会加入“场景自适应”功能:通过传感器检测用户状态(走路、坐地铁、办公),自动调整降噪强度——比如走路时减弱降噪(避免耳压不适),地铁内增强低频抵消,无需手动切换,实测下来能显著提升使用体验。

Ⅱ、为什么越来越多人选择降噪耳机?这4个核心优势,解决了实际痛点

从实用角度出发,降噪耳机能成为通勤、办公的“刚需品”,本质是解决了普通人日常的几个核心困扰:

①多设备切换:告别“反复配对”,跨系统适配更流畅

现在多数降噪耳机支持蓝牙5.3及以上版本,能同时连接2-3台设备(如手机、电脑、平板),且支持“无缝切换”——比如电脑开视频会议时,手机来电会自动切到通话,挂断后又切回会议;办公时用电脑听文档,拿起手机刷视频,声音也会同步切换。实测下来,iOS生态下切换延迟基本在0.5秒内,Android设备稍慢(1秒左右),对多设备办公的人来说,能省不少时间。

②续航与快充:兼顾“长续航”和“应急补电”,解决电量焦虑

主动降噪会增加耗电,但主流机型已能平衡“降噪效果”和“续航”:

单次续航:开启降噪后,多数机型能支持6-8小时(如通勤每天2小时,3天无需充电);关闭降噪后,续航可延长至10-12小时;

充电盒续航:搭配充电盒,总续航普遍在30-40小时,短途出差无需带充电器;

快充功能:几乎所有机型都支持“10分钟充电,使用2小时”,早上出门发现没电,洗漱间隙补电就能满足通勤需求,实测下来非常实用。

③通话降噪:户外通话更清晰,不用“扯着嗓子喊”

除了听音乐,通话体验是容易被忽略的点——降噪耳机的“多麦克风+风噪抑制”技术,能有效过滤背景噪音:

比如户外骑车时,麦克风会自动削弱风声、车流声;地铁内通话,对方几乎听不到轨道轰鸣。实测对比普通耳机,降噪耳机的通话清晰度能提升60%以上,对需要频繁户外沟通的人很友好。

部分机型支持“人声增强”,专门放大对话声,实测在嘈杂餐厅也能听清对面说话,实用性很高。

Ⅲ、选购别踩坑!这4个常见问题,很多人买完才发现

结合自己和身边人的实测经验,总结几个容易踩雷的点,大家选购时可以重点关注:

①耳压感:因人而异,敏感人群需提前试戴

主动降噪生成的反向声波,会让耳道内产生轻微气压,导致“耳闷”——

耐受度高的人:戴1-2小时无明显不适;

敏感人群:可能30分钟就觉得头晕、耳胀,尤其是坐飞机时(高空气压变化会加重耳压)。

建议选购前尽量试戴,或优先选择“半入耳式降噪耳机”“可调节降噪强度”的机型,实测能有效缓解耳压问题。

②突发噪音:对“高频突发音”效果有限,别指望“完全隔绝”

降噪耳机对“持续低频噪音”(如空调、地铁)效果好,但对“高频突发噪音”(如汽车鸣笛、旁边人突然咳嗽)反应较慢——

因为芯片计算反向声波需要时间(约0.1-0.3秒),这类突发噪音可能会“漏进来”。所以大家别期待“戴上就能完全听不到声音”,户外使用时仍需留意周围环境。

③耳塞选择:材质+尺寸不对,降噪和音质全白费

很多人忽略耳塞的重要性,直接用默认尺寸,导致体验打折:

尺寸:太小会漏音(降噪变弱),太大则压迫耳道;建议选择“能填满耳道,但无明显胀痛”的尺寸,可通过“听低频是否松散”判断(密封好的话,低频更扎实);

材质:硅胶耳塞弹性好但夏天易闷汗,适合油性耳道少的人;记忆棉耳塞贴合度高但慢回弹,适合追求极致降噪的人,不过需要定期更换(吸汗后易变形)。

Ⅳ、低价机型:并非全是“坑”,学会筛选也能找到靠谱款

百元内(100元以下)的降噪耳机确实容易出现“降噪浅、音质浑”的问题,但300-500元价位段,已有不少品牌通过“专业降噪算法+基础配置优化”,做出了“降噪+音质”双在线的机型,并非所有低价都“难两全”。

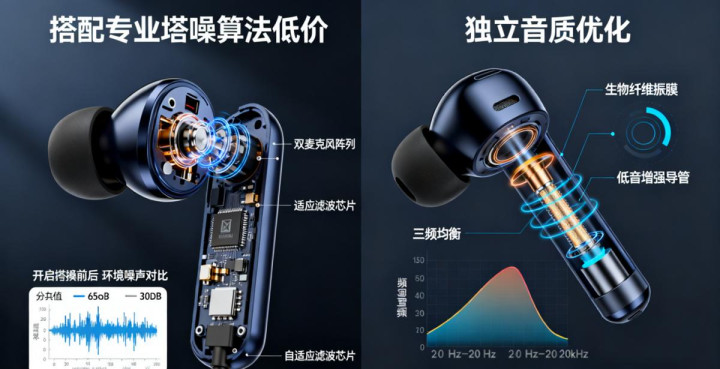

筛选时可以重点看两点:一是“是否搭载专业降噪算法”(优先选标注“混合主动降噪(混合ANC)”“数字降噪优化”的机型,这类算法比单一前馈式ANC更精准,能兼顾低频抵消和耳压控制,实测对地铁、办公室噪音的压制效果比普通ANC强20%左右);

二是“有无独立音质优化”(比如标注“动态发声单元”“人声增强技术”,实测这类机型开降噪后也不会出现中高频闷糊,听人声、流行乐都清晰)。

三、拆穿营销把戏!100+耳机实测提炼6个反套路技巧,戳破商家套路

拆解过100+降噪耳机、总结数十次踩坑经验后,更能看清降噪耳机市场的“鬼把戏”——商家把参数吹得天花乱坠,实际使用中却问题频发:地铁里挡不住杂音、戴半小时耳朵疼、用俩月降噪直接“失灵”…以下不聊虚头巴脑的理论,只分享经实测验证的6个“反套路技巧”,帮你避开90%的劣质产品,每一分钱都花在刀刃上!

①选品牌:网红款多是坑,优先锁定两类有技术沉淀的

网红耳机易踩坑:不少人跟风入手的网红降噪耳机,宣传页标注“深度降噪50dB”,实际戴去地铁,连隔壁座位刷短视频的外放声都无法隔绝!更糟的是,使用两个月后降噪效果明显“缩水”,连空调运行声都压不住——这类产品多为“公模贴牌”,没有自主研发团队,仅靠营销赚快钱,毫无品质保障。

优先选有技术支撑的品牌:真正靠谱的降噪耳机品牌,要么搭载自研降噪芯片,要么拥有独家降噪技术。如索尼、Bose、西圣、JBL这些品牌通常在驱动单元研发、声学结构设计等核心环节拥有独家技术,产品质量稳定性更有保障。相比追求新兴品牌的炫目功能,老牌厂商的成熟调音技术和严格品控体系更值得信赖。

别轻信全五星好评:选购时建议避开电商详情页的引导性好评,转而在独立音频论坛、拆机博主的深度测评中挖掘真实反馈——重点关注“使用3个月后的长期表现”:部分产品能保持稳定降噪效果,也有产品出现频繁断连、降噪衰减等问题,这些真实评价比商家宣传更具参考价值,毕竟能扛住时间考验的才不是“一次性产品”。

②看佩戴:戴1小时耳朵疼?多因忽略这两个关键细节

入耳款需关注耳压缓解设计:部分降噪耳机虽降噪效果尚可,但佩戴半小时就会引发头晕、耳胀,类似耳道内塞了“气压阀”的不适感——优质机型通常会针对性优化:要么通过特殊通气孔平衡耳道气压,要么靠算法动态调节耳压,经实测,这类产品连续佩戴2小时通勤,也不会产生明显不适。

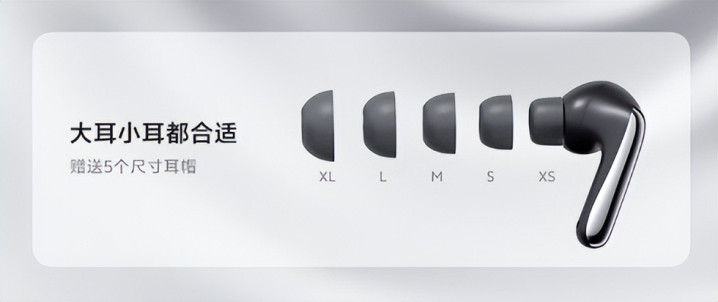

耳塞套不能当“小配角”:降噪效果依赖“主动降噪+被动隔音”的协同,若耳机仅配备3副硬质地硅胶耳塞,且无XS码选择,小耳道用户极易出现佩戴不贴合的问题——这类情况会直接导致被动隔音失效,即便主动降噪性能再强,整体效果也会大幅打折。建议优先选择配备4-5副不同尺寸、且含抗菌材质耳塞的机型,既能保证贴合度,又能提升佩戴舒适度,尤其适合耳道敏感人群。

别陷入“越轻越好”的误区:部分单耳重量3.8g的机型,因重心集中在耳机头部,佩戴后走路时易下滑,要么需频繁调整,要么需将耳塞塞得更深以固定,反而磨伤耳道——经实测总结出“5克+重心”双标准:单耳重量需控制在5克以内,同时要确保重心均匀分布在耳道贴合区域。符合该标准的机型,能贴合耳廓曲线,即便跑跳也不易滑落,兼顾轻盈与稳固。

③辨降噪:只看“50dB深度”?已踩坑一半

拆穿降噪深度的宣传陷阱:不少商家仅强调“降噪深度50dB”,却对“降噪频宽”避而不谈——某杂牌机型经实测仅能处理20-2000Hz的低频噪音(如空调声、地铁轰鸣),在办公室环境中,同事敲键盘的高频噪音仍清晰可闻!真正实用的降噪功能,频宽需至少覆盖20-4000Hz,才能应对通勤、办公、居家等多场景需求,避免“换个环境就失效”。

鉴别“自适应降噪”是否为噱头:低价机型的“自适应降噪”多为“手动切换模式”的幌子,仅支持“通勤”“办公”等固定选项,无法根据环境变化实时调整——曾有实测案例显示,从地铁切换至街道时,因未手动调整模式,过强的降噪效果导致用户未能及时察觉车鸣,存在安全隐患。而优质机型能每秒数百次监测环境音,自动微调降噪强度,无需手动操作,实用性大幅提升。

④评音质:“降噪和音质二选一”是误区,优质机型可双优

警惕“降噪一开音质崩”的问题:部分劣质耳机的降噪算法粗糙,开启后会压缩音频信号,导致声音发闷、人声模糊,连歌词都难以分辨——经实测验证,优质机型在开启降噪后,音质衰减幅度极小:人声依旧清晰,低频不轰头,甚至能还原民谣歌曲中吉他弦的细节,不会出现“为降噪牺牲音质”的情况。选购时建议重点查看“开启降噪后的音质评测”,避免踩坑。

别过度关注动圈尺寸:不少用户误以为“动圈越大音质越好”,但实测显示,13mm动圈的机型若缺乏专业调校(如振膜材质优化、分频技术),音质表现可能不及10mm动圈的调校款。相比动圈尺寸,更应关注品牌是否具备声学专利,或是否与专业音频团队合作进行音质优化——某399元机型凭借“动态振膜+分频技术”,听流行乐的表现甚至优于部分千元级机型,可见调校功底比硬件参数更重要。

⑤测通话:嘈杂环境能听清,才是真合格

“麦克风阵列+算法”缺一不可:双麦降噪已成为入门机型的标配,中高端机型通常配备3-6颗麦克风组成阵列,并搭配AI算法(如DNN深度神经网络)——经菜市场等嘈杂环境实测,这类机型能精准区分人声与背景噪音,对方接收的通话音质清晰,无明显杂音。而仅配备1-2颗麦克风的机型,在街边环境下通话,背景噪音会严重干扰人声,导致沟通困难,实用性大打折扣。

⑥查续航与连接:别被表面数据误导,细节决定体验

关注开启降噪后的真实续航:商家宣称的“总续航30小时”,多为“关闭降噪+低音量播放”的理想数据——某标称总续航30小时的机型,开启降噪后实测续航仅16小时,无法满足全天通勤需求,需频繁携带充电宝补电。选购时需明确询问“开启降噪后的实际续航”,低于15小时的机型建议谨慎选择,避免电量焦虑。

别混淆蓝牙版本与低延迟的关系:商家常以“蓝牙5.3/5.4”为卖点宣传低延迟,但实测显示,高版本蓝牙的核心优势是连接稳定性——在地铁、商场等多设备干扰环境中,蓝牙5.3/5.4机型的断连、卡顿概率更低,且能优化功耗,延长续航。

而游戏、视频所需的低延迟(通常要求低于100ms),依赖厂商单独的“低延迟模式”优化,与蓝牙版本无直接关联:某蓝牙5.4机型因未做延迟调校,玩游戏时音画不同步;而部分蓝牙5.2机型凭借专属优化,能实现低延迟表现,因此需关注实际延迟测试,而非单纯追求高蓝牙版本。

四、2025年降噪耳机选购指南|实测10多款,这些机型值得入手

刚理清前面的选购核心逻辑,想必你已经在盼着一份能直接落地的机型清单了。作为亲手测完 10 多款热门机型的数码玩家,从拆箱开机到日常用满两周,我把各价位段里 “真能用得爽” 的款都筛了出来。不管是百元级的通勤刚需款、千元档的全能旗舰款,全是我上手后的实在感受。

哪怕你的预算卡在 200 内,或是想冲 2000 + 的高端款,在这都能找到 “买了不后悔” 的选择。现在市场里噱头太多,与其被花里胡哨的宣传绕晕,不如跟着真实体验选:帮你把每一分预算都花在实打实的降噪、音质和佩戴感上,半分冤枉钱都不浪费。

【300元以下高性价比降噪耳机推荐】

1、西圣A1

售价:199¥

综合推荐理由:西圣直接撕碎百元耳机“凑活凑数”的行业潜规则,凭“全维度无短板”实力打破减配怪圈——降噪力度、佩戴贴合度、音质细腻度全维度看齐千元旗舰级表现,死死焊住“百元TWS降噪耳机性价比顶流”宝座!

综合推荐入手星级:★★★★★

在如今的降噪耳机市场,西圣这个品牌逐渐从“性价比”走向“性能级”,它的A1更是以超高性价比打破了我们对“低价耳机”的固有印象。无论是音质,还是降噪,西圣A1都在百元价位里堪称“越级”,这也使得它在这个价位的竞争中脱颖而出。

佩戴体验:佩戴感受对于耳机非常重要,很多入耳耳机在长时间佩戴后都会让耳朵感到不适。但西圣A1在这一点上做得非常到位。耳机仅重4克,配合仿生流体力学设计的腔体,佩戴时几乎没有负担。柔感耳帽的设计也能确保佩戴舒适,即使长时间佩戴也不会产生耳道不适感,这种对舒适度的极致追求,让它在百元价位段的佩戴体验直追千元级大牌。

音质表现:西圣A1的音质可以用一个词来形容——超越预期。在百元价位,A1搭载了AeroSilk™钛晶复合振膜和10mm双声环聚能单元,虽然听起来像是高端耳机的配置,但它却将这些配置以平价耳机的价格提供给了消费者。音质的表现上,西圣A1的高频延展性和低频的表现都做得相当不错,尤其是Tri-Auro™2.0全景音频矩阵技术,让整体音效更加丰富,音场更广。对于这个价位的耳机来说,这般音质表现直接越级,堪称百元价位的"音质性价比之王"!

主动降噪能力:西圣A1却在降噪上做得相当不凡。它不仅仅是宣称降噪效果好,而是用实际表现证明了自己。搭载了PSNE降噪算法,结合了4麦克风的ALPT高密度拾音技术,西圣A1在降噪深度上达到了52dB,直接超越了大部分同价位产品。日常通勤中,地铁声、风声,甚至是周围的聊天声,都能有效抑制,这种降噪表现对于百元耳机来说,实在是相当优秀!

性能配置:耳机搭载蓝牙6.0芯片实现15米超稳连接,配合40小时复合续航与10分钟快充可用3小时的应急能力,轻松应对重度使用场景。其创新的2+2麦克风阵列搭载AI神经网络算法,即使在菜市场也能实现人声精准分离。游戏模式更将延迟压至49ms,达到音画同步的竞技级水准。如此全面的配置让它在百元价位段展现出罕见的水桶机实力。

2、倍思M3s

售价:157¥

综合推荐理由:获得Hi-Res金标认证且支持LDAC高清音频解码,拥有同价位中出色的与续航表现,适合追求全场景降噪的用户。

综合推荐入手星级:★★★★

音质表现:耳机配合10mm镀钛复合振膜动圈单元,在试听《加州旅馆》现场版时,掌声与乐器声层次分明,人声质感饱满。不过在高频部分,小提琴的泛音细节略显收敛,极高频延伸较为保守。开启LDAC模式后,在Wi-Fi信号复杂的环境下偶尔会出现音频卡顿,建议在通勤时切换至普通编码模式使用。

佩戴体验:耳机单耳重量控制在3.9克,配合亲肤材质耳塞,日常佩戴2小时内舒适度良好。其IP55级防尘防水性能可应对运动汗水和小雨。但腔体弧度对部分用户而言不够贴合,长时间使用后耳甲腔可能出现压迫感,且附赠的耳塞尺寸选择有限,对特殊耳型用户适配性一般。

降噪能力:搭载ANC3.0自适应主动降噪技术,官方标称-50dB降噪深度,实测在地铁场景能有效过滤80%以上的低频噪音,但对突发性高频声响(如鸣笛声)抑制能力有限。

性能配置:6麦克风AI通话降噪在室内场景表现稳定,但强风环境下仍会收录部分风噪。续航方面表现突出,关闭降噪后续航可达55小时,支持快充功能。需要注意的是,其采用的蓝牙6.0芯片在抗干扰能力上相较新一代芯片稍弱,游戏模式下的延迟表现中规中矩,射击类游戏玩家可能感知到轻微音画不同步。

3、OPPOEncoAir4 Pro

售价:¥219

综合推荐理由:12mm动圈单元、舒适佩戴体验、日常使用适配性强。适合预算较为有限但对音质和降噪有一定要求的用户。

综合推荐入手星级:★★★☆

音质表现:配备了12mm动圈单元,音质方面表现相当均衡。中高频表现清晰,人声通透,。但由于调音偏向于中高频,低频的量感和冲击力稍显不足,喜欢重低音的用户可能会觉得摇滚或电子音乐的节奏感稍弱。此外,EncoAir4Pro不支持LDAC或LHDC等高解析音频编码,仅支持SBC编码,在高端设备上无法完全发挥潜力,Hi-Fi用户可能会有所失望。

佩戴体验:单耳重量仅约4.5g,长时间佩戴不会感到不适,耳机稳定性不错,适合日常使用。其充电仓设计小巧,外形紧凑,便于携带,但部分用户反馈开盖不够顺畅,盖体较松散,容易感到塑料感较强。这款耳机适合大多数用户,但对于耳道敏感的人来说,长时间佩戴可能会有闷胀感,且剧烈运动时存在掉落的风险。

降噪能力:搭载ANC3.0自适应主动降噪技术,官方标称最大可达-49dB降噪深度,实测在地铁、商场等嘈杂环境下能有效过滤约80%的低频噪音,如轨道声、空调声等,整体安静感明显提升。不过,在面对突发性高频噪声(如喇叭声、说话声)时,抑制能力相对有限,仍能听到一定残余人声。此外,通透模式虽能增强人声,但不同档位间的差异不大。

性能配置:配备蓝牙5.2,连接稳定,支持低延迟,适合玩游戏和看视频,音画同步较好。双麦AI通话降噪在普通通话场景下表现良好,但抗风噪能力较弱,户外风声会影响听感。续航方面,单次充电可提供约7小时的播放时间,搭配充电盒使用,总续航可达28小时,日常通勤和旅行使用完全足够。

4、RedmiBuds5Pro

售价:299¥

综合推荐理由:拥有同轴双单元和52dB深度降噪,支持LHDC5.0高清音频,在音质与降噪均衡性上表现突出,适合作为入门之选。

综合推荐入手星级:★★★★

音质表现:耳机采用11mm镀钛动圈+10mm压电陶瓷高音单元组成的同轴双单元声学系统,低频扎实饱满,中高频解析力显著提升。配合LHDC5.0高清音频编码,能传输更高码率的音频信号,人声细腻度和乐器分离度优于同价位产品。不过,调音风格偏均衡,低频冲击力相对保守,适合流行乐与轻音乐,对重低音爱好者可能略显平淡。

佩戴体验:单耳重量约5克,采用短柄设计与人体工学轮廓,佩戴时重心贴近耳内,稳固性良好。附赠3组耳塞套件,支持耳塞贴合度检测,适配多数耳型。但部分耳廓较小的用户反馈,长时间使用后耳甲腔仍有轻微胀感。充电盒为磨砂材质,抗指纹效果较好,但开盖手感略显松散。

降噪能力:支持52dB主动降噪与4kHz宽频降噪,能有效压制地铁、办公室等场景的中低频噪音(如键盘声、空调轰鸣)。提供3档降噪模式与AI自适应调节,通勤时自动切换至深度降噪,图书馆则启用轻度降噪。但对突发性高频噪音(如鸣笛声)抑制能力一般,通透模式下人声增强自然,但环境音收录略有延迟。

性能配置:搭载蓝牙5.3芯片,支持双设备连接与49ms低延迟模式,游戏场景音画同步表现良好。续航方面,关闭降噪后续航达10小时,配合充电盒总续航38小时。支持IP54防尘防水,应对运动汗水和小雨无压力。缺点是不支持无线充电,且非小米设备的部分功能(如LHDC高清编码)兼容性受限。

【500-1000元中端降噪耳机推荐】

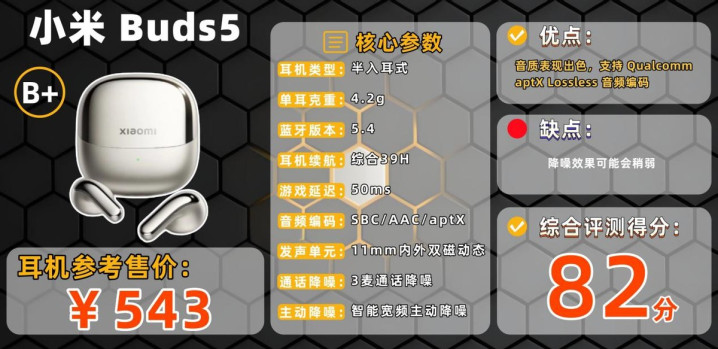

1、小米XiaomiBuds5

售价:543¥

综合推荐理由:半入耳式设计中融入主动降噪,支持aptXLossless无损传输和独立录音功能,在舒适性与功能性间取得了良好平衡。

综合推荐入手星级:★★★★

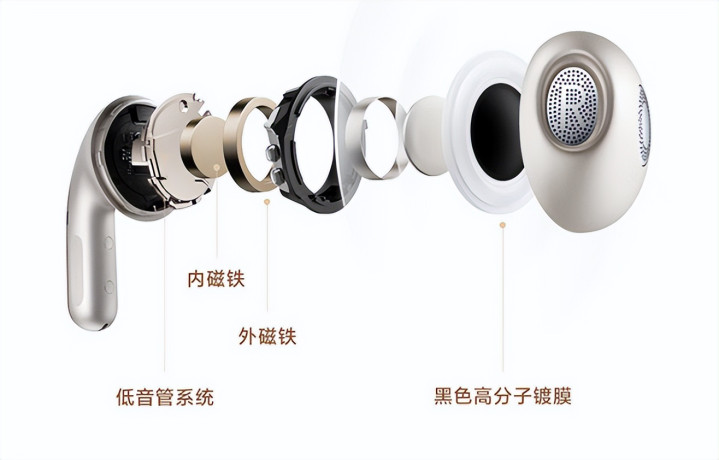

音质表现:耳机采用11mm内外双磁动圈单元,配合高分子镀膜振膜,低频量感充沛,中高频清晰细腻。支持高通aptXLossless无损传输,码率最高达2.1Mbps,能还原更多声音细节。与哈曼AudioEFX联合调音,提供多种音效模式,人声醇厚,乐器分离度良好。不过,极高频延伸略显保守,空间音频开启后声音会略显空洞。

佩戴体验:单耳仅重4.2克,采用半入耳式设计,配合人体工学轮廓,长时间佩戴舒适无压迫感。佩戴稳定性不错,在运动等场景下也不易脱落。充电盒采用亮面与磨砂材质拼接,但亮面部分容易沾染指纹。耳机操作采用内侧压感传感器,有效减少了误触,不过在耳机柄上滑动调节音量时,可能会导致耳机移位。

降噪能力:作为半入耳式耳机,其主动降噪功能在公交、办公室等中低噪音环境能削减约40-50%的环境噪音。支持自适应降噪调节,但受限于半开放设计,在嘈杂人声环境下降噪效果有限。3麦克风+AI通话降噪在通话时能有效抑制背景噪音,并配备了抗风噪结构。

性能配置:搭载蓝牙5.4芯片,支持双设备连接。游戏模式下延迟最低至50ms,音画同步表现良好。独立录音功能是其一大特色,三击耳机柄可启动录音,单耳最长录制90分钟,录音后可转文字并生成摘要。关闭降噪后续航约6.5小时,配合充电盒总续航约39小时,支持快充(充电10分钟可播放2小时),但充电盒不支持无线充电。

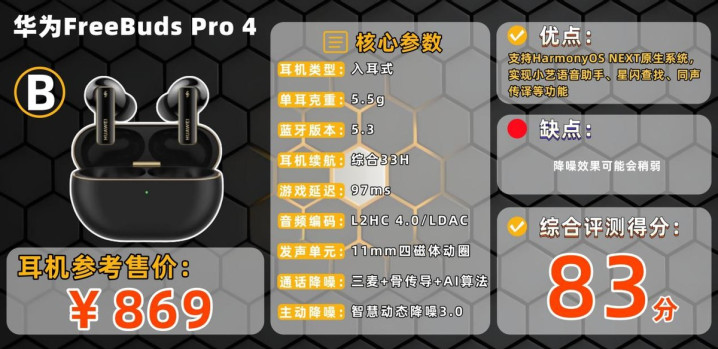

2、华为FreeBudsPro4悦彰耳机

售价:869¥

综合推荐理由:首款华为悦彰旗舰耳机,支持2.3Mbps无损传输与智慧动态降噪,融合鸿蒙生态全场景交互,适合追求极致音质、强降噪及华为设备深度用户。

综合推荐入手星级:★★★★★

音质表现:搭载麒麟A2芯片与超感知原声双单元,配合L2HC4.0编解码技术,实现业界领先的2.3Mbps无损传输(需搭配HarmonyOS4.3及以上版本华为旗舰机型),高频延伸至48kHz,低频下潜至14Hz。联合中央音乐学院首席调音团打造"央音大师古典/均衡"双音效,在演绎《加州旅馆》时声场开阔,乐器分离度极高,《渡口》前奏鼓点回弹饱满。但极高频细节仍稍显收敛,空间音频开启后中频密度略有稀释。

佩戴体验:单耳重量约4.8克,配合流体力学腔体,通勤佩戴2小时无明显胀痛。充电盒采用光谱银弦设计与陶瓷背板,但亮面区域易沾染指纹。对耳廓极小的用户而言,长时间使用后耳甲腔仍存轻微压迫感。

降噪能力:支持智慧动态降噪3.0,通过三麦克风+反向骨传导麦克风组成降噪系统,最大降噪深度较上代提升30%。在地铁场景中可消除85%低频轰鸣,对键盘敲击声等中频噪音抑制显著。新增抗风噪模式,在6级风环境下通话稳定性优于同类产品。但对突发性尖锐噪音(如婴儿啼哭)抑制仍存延迟。

性能配置:搭载HarmonyOSNEXT原生鸿蒙系统,支持星闪精确查找(有效范围50米)、头动控制(点头接听/摇头挂断)及多设备跨生态流转。续航方面,关闭降噪单次9小时,配合充电盒总续航33小时,支持智能充电保护(电池寿命延长38%)。需注意部分高阶功能(如2.3Mbps传输、全场景音频流转)需配合华为旗舰机型实现。

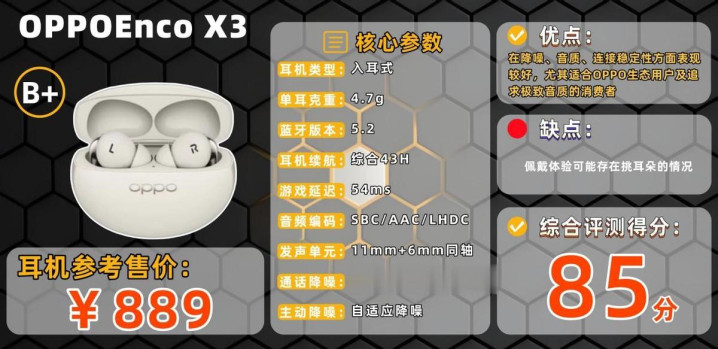

3、OPPOEncoX3

售价:889¥

综合推荐理由:搭载同轴双单元与50dB自适应降噪,支持LHDC5.0无损传输与全场景空间音频,在音质、降噪与生态交互上表现全面,堪称安卓旗舰标杆。

综合推荐入手星级:★★★★☆

音质表现:采用11mm低音+6mm高音同轴双动圈单元,配合定制双DAC芯片与丹拿联合调音,三频均衡且解析力出色。支持LHDC5.0无损传输(码率高达1Mbps),高频延展至48kHz,低频下潜深沉。提供5种丹拿大师调音,人声细腻乐器分离度佳。但极高频细节稍显收敛,空间音频开启后中频密度略有稀释。

佩戴体验:单耳重量5.28克,采用人体工学设计,配合磨砂耳塞提升佩戴稳定性。支持IP55防尘防水,运动场景适用。不过腔体偏大,耳廓较小的用户长时间使用可能感到压迫感,部分用户反馈1小时后耳廓下方出现胀痛。充电盒仿皮革纹理质感高级,但开盖手感略显松散。

降噪能力:支持50dB主动降噪与5500Hz超宽频降噪,搭配三麦克风+骨传导VPU组合,在地铁、飞机等高噪场景中可消除85%低频噪音。新增AI人声消噪算法,通话人声清晰度提升200%。支持自适应降噪,通勤时自动切换深度模式,室内启用轻度降噪。但不开降噪时底噪较明显,对突发尖锐噪音(如鸣笛)抑制存在轻微延迟。

性能配置:搭载蓝牙5.4芯片,支持多设备流转(同时连接Android/iOS/Windows)与400米超远距灵动蓝牙(配合OPPO手机)。续航方面,关闭降噪单次10小时,总续航43小时,支持快充(充电10分钟播放3.5小时)。新增AI通话摘要(三击录音转文字)与颈椎健康监测,游戏模式延迟低至54ms。缺点是无线充电功率仅10W,非OPPO设备部分功能受限(如LHDC高阶码率)。

【1000元以上高端降噪耳机推荐】

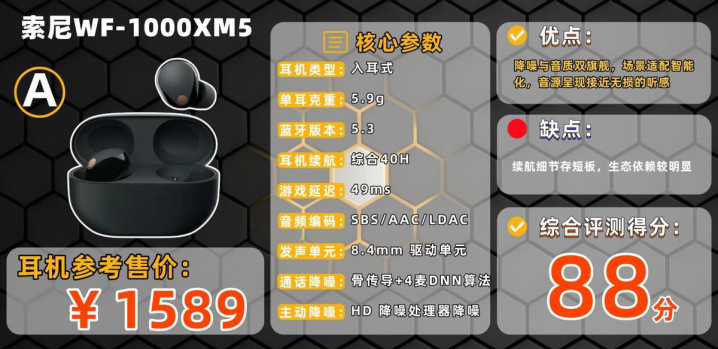

1、索尼(SONY)WF-1000XM5

售价:1589¥

综合推荐理由:索尼旗舰级TWS耳机,搭载双处理器与DynamicDriverX驱动单元,实现业界顶尖的降噪效果与高解析音质,兼顾智能交互与舒适佩戴。

综合推荐入手星级:★★★★★

音质表现:采用全新8.4mmDynamicDriverX驱动单元,配合LDAC高清编码与DSEEExtreme™AI音频增强技术,三频表现均衡且细节丰富。低频下潜深沉且弹性足,中频人声细腻,高频乐器分离度出色。支持360临场音效与头部追踪功能(需后续固件更新),声场立体感强。提供8种EQ预设(含低音增强、人声增强等)及自定义调音,适配不同听音偏好。

佩戴体验:单耳重量仅5.9克,相比上代体积缩小25%,佩戴轻盈贴合。配备四规格聚氨酯泡沫耳塞(含超小号SS尺寸),提升被动隔音效果与舒适度。但部分用户反馈耳机表面光滑,从充电盒取放时易滑落。充电盒为椭圆形设计,便携性优于前代。

降噪能力:搭载V2集成处理器+QN2e高清降噪处理器,配合双反馈麦克风+骨传导传感器,降噪深度与频宽覆盖(低频至高频)均达行业顶尖水平。实测可有效过滤地铁引擎声、办公室键盘声等中低频噪音,并对人声等高频噪音也有显著抑制。支持AI自适应降噪,根据环境自动切换模式。通透模式自然度提升,但模式切换时有轻微延迟。

性能配置:采用蓝牙5.4芯片,支持多点连接(同时配对两台设备)与LEAudio低延迟模式。通话方面依托骨传导+AI降噪算法(训练超5亿语音样本),强风环境下仍保持清晰收音。续航方面,开启降噪单次8小时,总续航24小时,支持快充(充电3分钟=1小时)与无线充电。操作支持触控+头部动作控制(点头接听/摇头挂断)。

2、BoseQuietComfortUltraII

售价:1678¥

综合推荐理由:作为Bose入耳式旗舰,在继承顶级降噪与CustomTune智能调音的基础上,新增AI通话降噪、无线充电与更优的ActiveSense自适应消噪,是追求极致静谧与通透感用户的终极选择。

综合推荐入手星级:★★★★★

音质表现:搭载CustomTune智能耳内音场调校技术,能在佩戴瞬间通过校准音分析耳道结构,实现个性化声音优化。配合ImmersiveAudio沉浸空间音频,声场开阔自然,人声与乐器分离度极高。实测聆听TeddySwim的《NightOff》时,低频下潜深度达40Hz,鼓点饱满且弹性足,副歌部分的和声层次分明。不过极高频细节仍偏柔和,动态范围相较专业监听耳机稍显保守。

佩戴体验:单耳重量5.8克,虽比上代增加0.3克,但通过人体工学优化,连续佩戴3小时未出现耳道压迫感。配备BoseFitKit适耳套装(含多尺寸耳塞头与稳固环),提供9种组合可选,确保运动时佩戴稳固。充电盒表面采用金属银磨砂质感,精致且防指纹。

降噪能力:升级新一代ActiveSense技术,可智能识别突发噪音(如车辆鸣笛、电器电机声)并动态调整消噪强度,变化过程平滑不突兀。在地铁场景中能消除约85%低频轰鸣声,通透模式下环境音收录自然,但人声增强仍有轻微延迟。支持Quiet(全消噪)、Aware(通透)、Immersion(沉浸音频)三模式一键切换。

性能配置:新增无线充电功能,兼容第三方充电器。续航方面,关闭沉浸音频时单次6小时,开启后降至4小时,充电盒可提供额外3次完整充电。搭载AI背景噪音抑制技术,通话时能有效过滤环境杂音。支持蓝牙多点连接,可在两台设备间无缝切换。操作上支持滑动调音量、单击播放/暂停,且可通过APP禁用触控以防误触。

3、苹果AirPodsPro(第三代)

售价:1899¥

综合推荐理由:苹果新一代旗舰降噪耳机,在主动降噪、音质和健康功能上实现突破,新增心率监测与实时翻译功能,适配苹果生态用户的高端需求。

综合推荐入手星级:★★★★★

音质表现:搭载定制高振幅Apple驱动单元与高动态范围放大器,配合自适应EQ技术,整体听感均衡且细节丰富。低频控制力提升,人声清晰度优于前代,但部分用户反馈其默认调音偏向V形曲线,高频细节略显保守。支持个性化空间音频与动态头部追踪,声场开阔度良好,但在复杂编曲曲目中乐器分离度略有不足。

佩戴体验:单耳重量5.55克,采用重新设计的耳塞几何结构与泡沫复合材质耳塞(新增XXS尺寸),被动隔音效果提升。不过,其新增的心率传感器可能导致耳屏区域压迫感,部分用户反馈长时间佩戴后出现压痛甚至摩擦不适。充电盒支持MagSafe充电与FindMy扬声器寻回功能。

降噪能力:升级新一代主动降噪系统,配合双馈麦克风与计算音频算法,官方标称降噪效果为前代2倍。实测可有效过滤地铁低频轰鸣与办公室键盘声等环境噪音,但耳压感较明显,敏感用户可能需适应。通透模式支持对话增强,环境音收录自然,但人声增强模式下响应略有延迟。

性能配置:搭载H2芯片与U2协处理芯片,支持蓝牙5.3连接与多设备无缝切换。新增心率监测功能,可通过红外PPG传感器实时追踪运动数据,并集成实时翻译(暂不支持中文)。续航方面,开启降噪后续航达8小时,配合充电盒总续航24小时,支持快充(充电5分钟=1小时)。防护等级升级至IP57,防尘抗汗能力增强。

五、全文总结篇

经过对10款热门耳机的对比测评可见,每款机型均有其独特优势,在音质、降噪、佩戴等维度各有侧重,可满足不同用户的细分需求。

其中西圣A1作为百元价位的产品,它打破了“低价必牺牲体验”的行业惯性,核心性能直逼千元旗舰水准。无论是降噪效果的实用性、音质调校的成熟度,还是佩戴的舒适度,均达到了远超同价位产品的水平,真正实现“百元价格享千元体验”。这种对价格与体验的极致平衡,让西圣A1成为该价位段性价比的标杆。

而千元旗舰—苹果AirPodsPro3则充分诠释了旗舰级产品的标杆水准,在音质、降噪及使用体验上均呈现出高端质感,精准契合追求极致性能与高端体验的用户需求,完美展现了旗舰机型该有的高品质定位。